华中师范大学张国平教授莅临我院开展学术讲座

发布时间:2025-05-14 点击量: 来源: 作者:

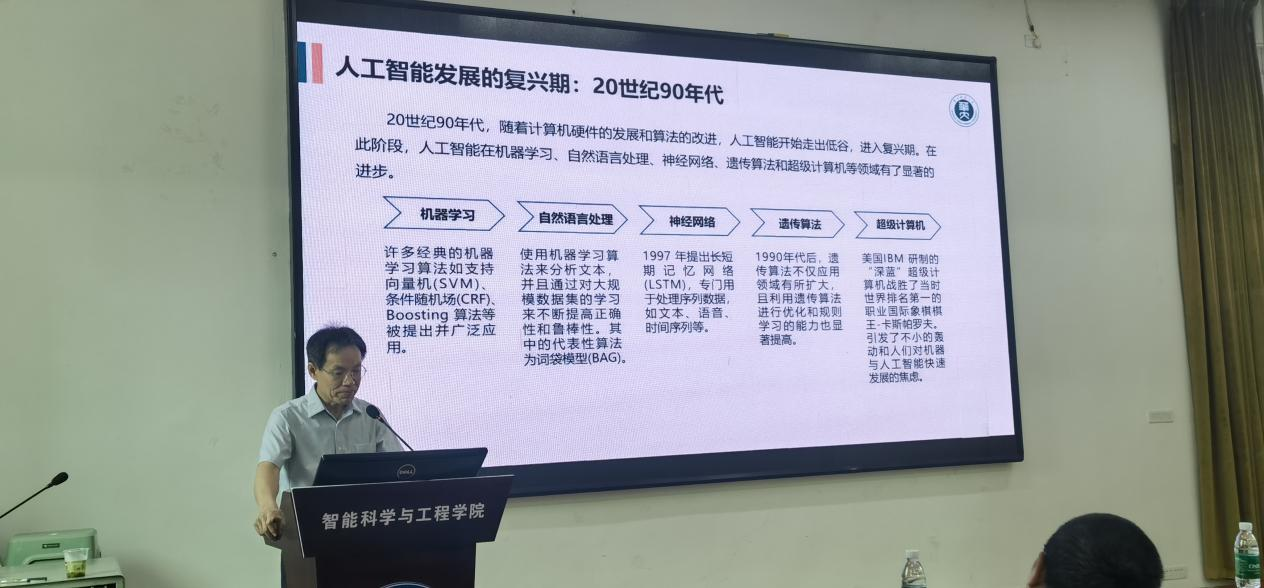

2025年5月13日上午,华中师范大学博士生导师张国平教授在学院213学术报告厅内开展"人工智能的发展:机遇与挑战"学术讲座。

张教授以多维视角为在场师生勾勒出人工智能技术的现实图景与未来走向。

技术赋能与行业革新:AI驱动产业智能化跃迁

张国平教授以国家电网智能化升级为典型案例,阐释了深度学习算法在电力负荷预测、设备故障诊断中的突破性应用。"通过构建电网数字孪生系统,AI将传统巡检效率提升300%,故障响应时间缩短至毫秒级",他指出人工智能正以"链式突破"重构产业逻辑,在医疗影像分析、智能交通调度、金融风控建模等领域的深度渗透,标志着社会生产已进入"数据驱动决策"的新范式。

脑机接口:解码神经信号的科研攻坚战

在互动环节,智能学院2024级研究生范金科就脑机接口技术发展提出疑问。张教授从神经工程学角度解析道:"当前技术主要通过对脑电波(EEG)、功能性近红外光谱(fNIRS)等生物电信号的采集与解码,建立人机交互通道。例如基于运动想象范式的非侵入式BCI系统,可通过皮层电位特征识别实现义肢控制。"他特别强调,尽管深度学习提升了神经信号模式识别精度,但人脑百亿级神经元集群的动态编码机制仍属"黑箱","这不仅是技术难题,更涉及脑科学、认知心理学等多学科协同攻关"。

风险预警与伦理前瞻:AI发展的双刃剑效应

在肯定技术红利的同时,张教授警示性指出算法偏见、深度伪造等技术滥用可能引发的社会信任危机。通过展示对抗样本攻击导致自动驾驶系统误判的案例,他揭示了AI系统在鲁棒性、可解释性方面的固有缺陷。"我们需要建立包含技术伦理委员会、算法审计机制在内的综合治理框架",张教授建议将联邦学习、差分隐私等隐私计算技术纳入AI系统设计底层逻辑。

本次活动为师生搭建了触摸科技前沿的窗口,学院将持续推进跨学科研究平台建设,培养兼具技术创新能力与伦理意识的新工科人才。

(张国平,博士生导师,华中师范大学教授。主要从事电子信息领域的教学和科研工作,研究方向为光电子技术、信号与信息处理等。担任中国电子学会会员,中国光学学会光电技术专业委员会委员,教育部中南地区高等学校电子电气基础课教学研究会常务理事,全国大学生电子设计竞赛湖北赛区专家组成员,《光电工程》期刊编委。在国内外重要学术刊物上发表学术论文100余篇,培养硕士、博士研究生近百名。)

(作者:曹佳楠 图片:闫德隆 编辑:王宏 审核:沈济南)

打印

打印